- · 《中国处方药》栏目设置[06/30]

- · 《中国处方药》收稿方向[06/30]

- · 《中国处方药》投稿方式[06/30]

- · 《中国处方药》征稿要求[06/30]

- · 《中国处方药》刊物宗旨[06/30]

老处方400笺

作者:网站采编关键词:

摘要:上海笔墨博物馆举办“近现代上海中医名家处方书画文献展”,展出一批近现代上海中医名家的处方、书画作品及历史文献。 展览展出的方笺多达400多张,有的装裱集册,有的散页单藏

上海笔墨博物馆举办“近现代上海中医名家处方书画文献展”,展出一批近现代上海中医名家的处方、书画作品及历史文献。

展览展出的方笺多达400多张,有的装裱集册,有的散页单藏。其中有范文虎、何鸿舫、谢利恒、丁甘仁、恽铁樵、王仲奇、顾筱岩、徐小圃、秦伯未、程门雪、严苍山、陈道隆、陈无咎等,均是近现代沪地闻名遐迩的名医,他们的方笺,书法皆臻上境。

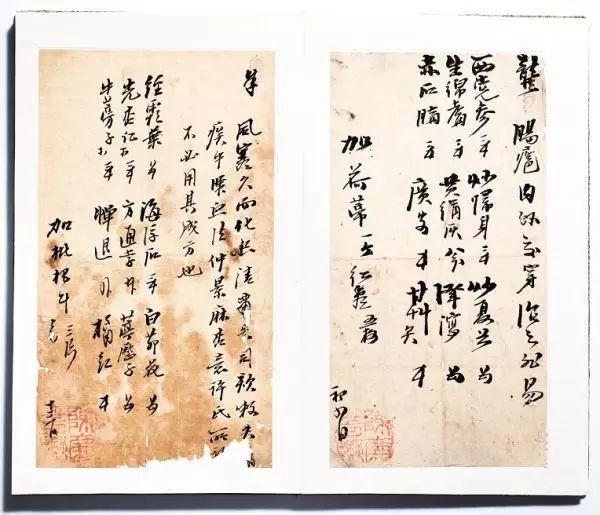

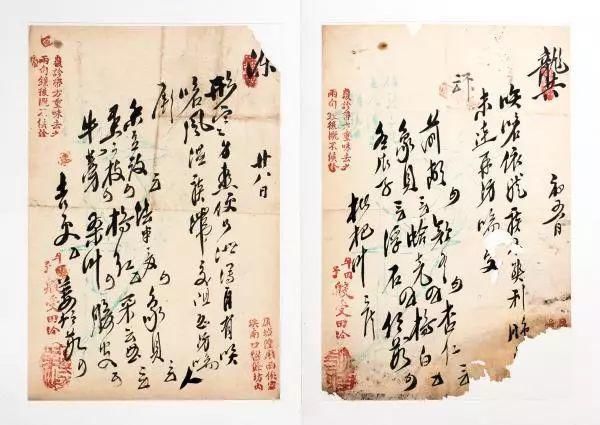

陈莲舫处方

陈莲舫处方

本次“近现代上海中医名家处方书画文献展”展品由蒋炳昌先生提供。蒋炳昌先生在职时一直从医,退休后协助从事文博研究工作。“近现代上海中医名家处方书画文献展”由上海笔墨博物馆主办,上海市金山区博物馆、上海市松江区博物馆协办,将在上海笔墨博物馆展览至9月24日。

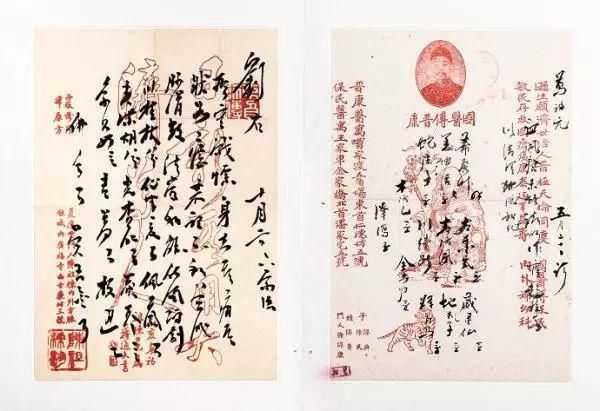

韩半池处方

韩半池处方

对笔墨博物馆来说,这是一个比较特殊的展题,仅听展名似乎有些跨行越界,其实不然。在过去的千百历史中,医师一直是笔墨庄的重要主顾,他们诊病把脉、开方写笺都要使用毛笔。尤其像周虎臣生产的狼毫水笔更是大夫郎中所喜常用之笔。笔墨博物馆筹建时就有热心人捐赠老上海银行职员、钱庄掌柜、诊所大夫、药铺坐堂医师用过的笔墨作为展品。如今为其办展自然也是顺理成章之事。

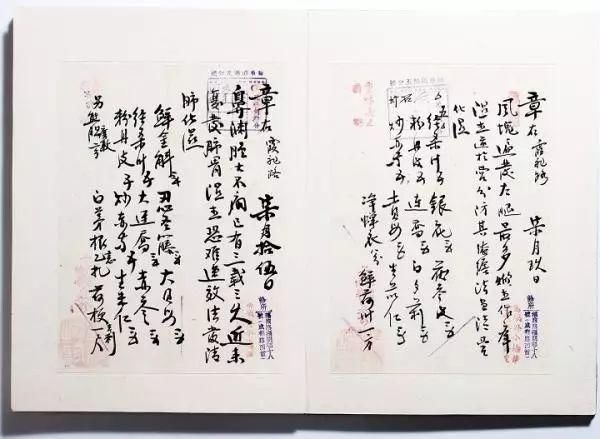

赖元福处方

赖元福处方

中医方笺是医家为病人服务留下的书证实物。行医知药者自然能从中学到名医细心诊断、探究病因、拟方遣药、辩证施治的方法。那探赜索隐的案语、君臣佐使的药方,无异是珍贵的医家档案。这些前辈名家留下的方笺,其中定有不少验方、秘方,值得探宝。

而作为书法爱好者来说,方笺和信札一样,是最能体现书者风貌和书法风格的“原生态”作品,近来年倍受专业研究和文博收藏者的青睐。老一辈医者都记得,当年入门学医时,老师都曾教导“打好国学基础才能学好国医。欲学医,先习字,后读书,不容稍怠。”“字是一张方子的门面,是一个医生学识才华的外露,亦是医疗效果的保障,很多病家延医之先,常常先借你的处方一看,以度学问深浅,医道高低。字写得不好,业务少还是小事,字写得不规范,配药师傅错配,贻误人命,危害极大。”许多名医都把书法学习定为必修课。

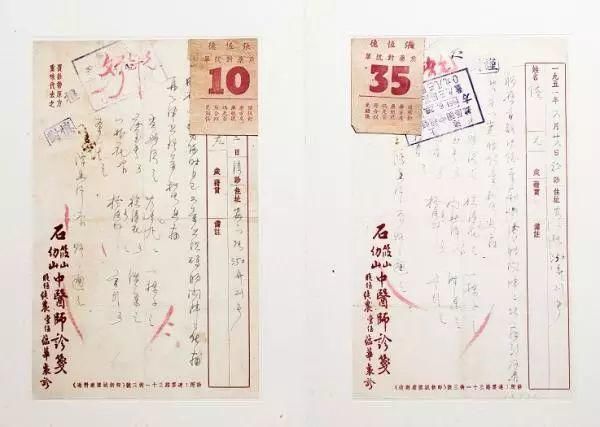

石筱山处方

石筱山处方

王仲奇处方

王仲奇处方

殷受田处方

殷受田处方

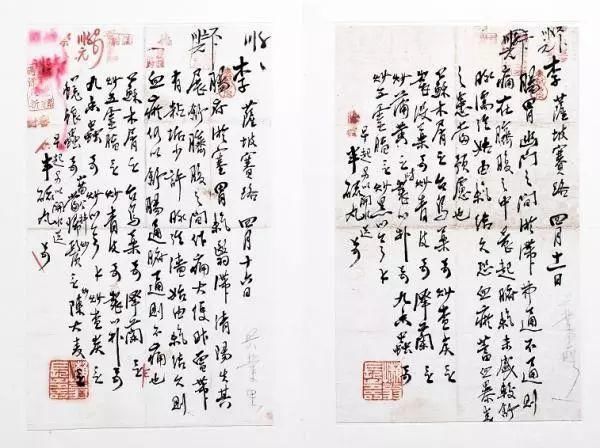

陈祖栋(左)傅晋康(右)处方

陈祖栋(左)傅晋康(右)处方

顾筱岩处方

顾筱岩处方

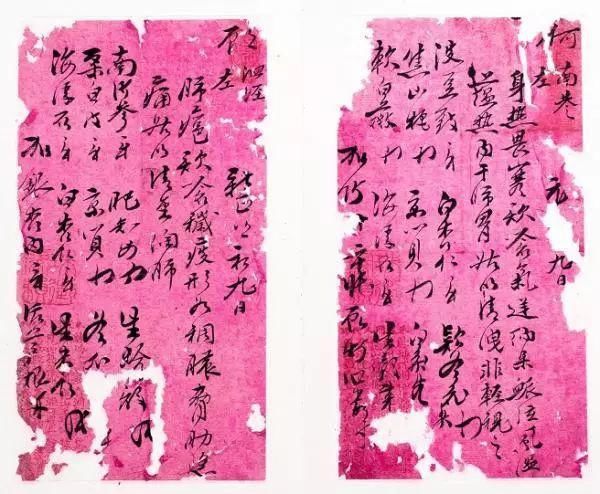

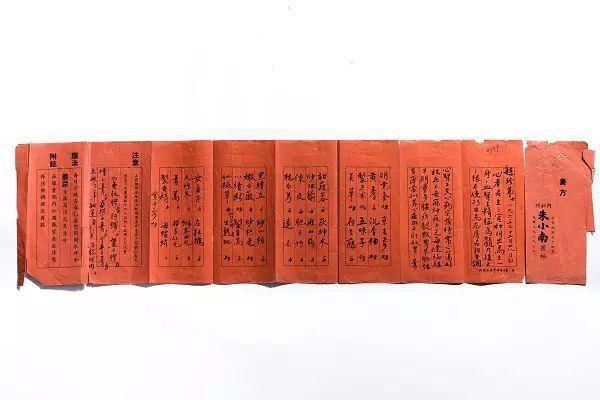

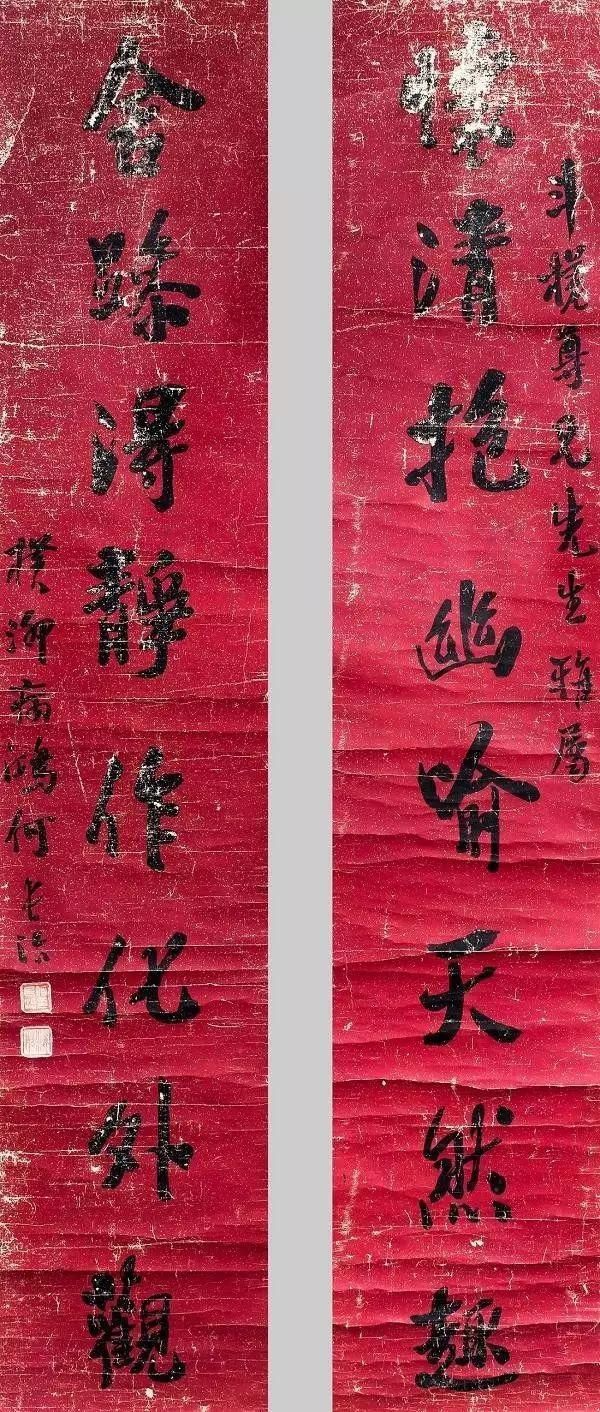

这次展出的方笺多达400多张,有的装裱集册,有的散页单藏。其中有范文虎、何鸿舫、谢利恒、丁甘仁、恽铁樵、王仲奇、顾筱岩、徐小圃、秦伯未、程门雪、严苍山、陈道隆、陈无咎等,均是近现代沪地闻名遐迩的名医,他们的方笺,书法皆臻上境。2013年辽宁科学技术出版社出版的《名医方笺墨宝赏析》他们大多被选入刊。最近被国家有关部门授予“国医大师”称号的朱南孙,三代名医,九十六岁还在为人治病,人称“送子观音”。她父亲朱小南的方笺这次也在展,诊治用的红色方笺,似给病人送来康复的喜讯,别具蕴涵。

朱小南的红色方笺

朱小南的红色方笺

而各种方笺、对联、印章,又都融溢着深厚的医药文化。

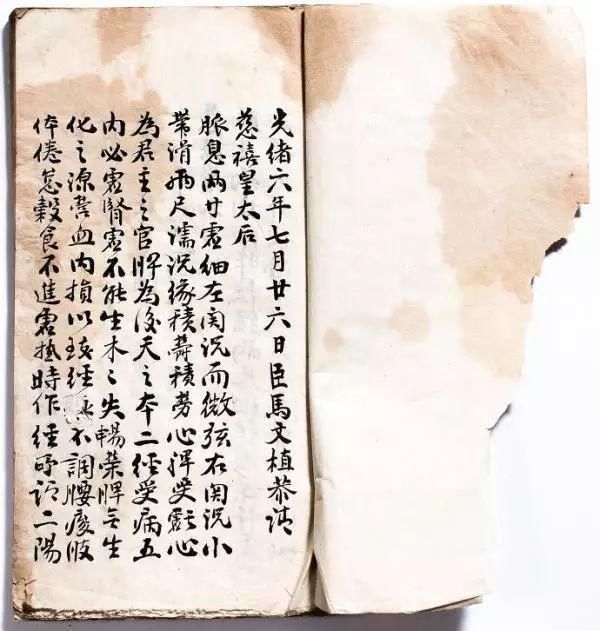

陪伴方笺展出的还有近十枚处方用印,均是清末民初之实物。一本马文植为慈禧皇太后诊病脉案的抄印本,更难得一见。

马文植为慈禧皇太后诊病脉案的抄印本

马文植为慈禧皇太后诊病脉案的抄印本

自古以来,杏林名医都是饱学之士、博才多艺。近现代海上医派更“发皇古义,融会新知”,书坛篆界兼有美名。

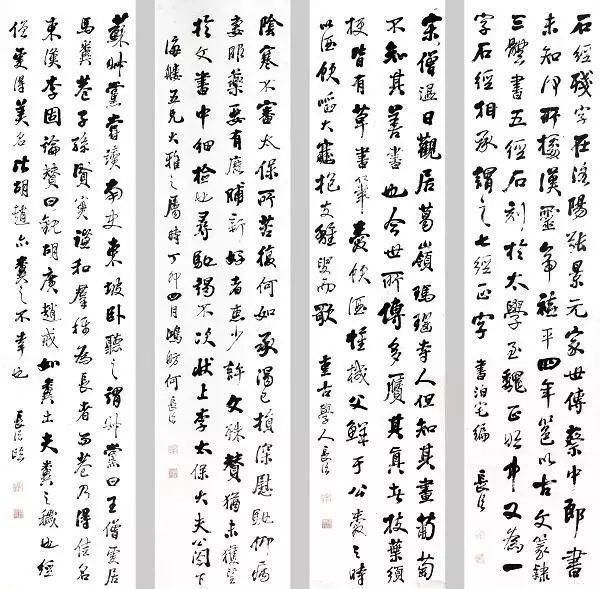

何鸿舫四条屏

何鸿舫四条屏

何长治八言联

何长治八言联

何长治(鸿舫)是晚清海上儒医。善书法,书颜体,字体秀逸苍劲;间画墨梅,世不易得。他的处方墨迹为艺术珍品,病家、医家、书法爱好者珍若拱壁。这次展出他的行书四条屏、一副对联,风格雍容壮伟、气势雄强。还有两纸信函也令人瞩目。

被梁启超视为清末词坛“第一把交椅”的郑文焯(大鹤),深通医道,著有《医诂》一书、《千金方辑古经方疏证》八卷、《妇人婴儿方义》两卷,这次展出他的书轴“莺啼叙”,词藻华丽、书迹韵秀,才华横溢。

文章来源:《中国处方药》 网址: http://www.zgcfyzz.cn/zonghexinwen/2021/0211/611.html